既設橋脚の補強設計 Ver.4

既設橋脚の損傷判定及び補強後の損傷断面・曲げ耐力・せん断耐力・変形性能の照査を行います。

通常価格:280,000円(税別)

価格: 224,000円(税別)20%OFF

(税込: 246,400円)

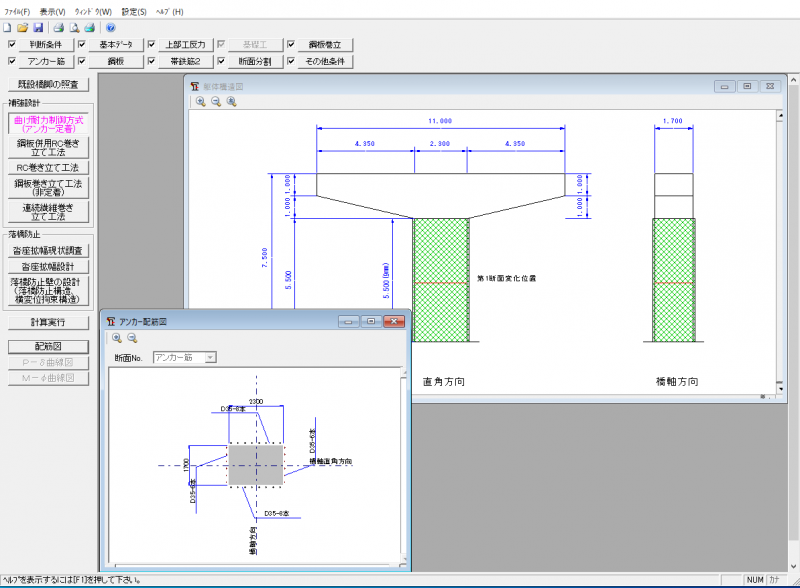

システム概要

「道路橋の耐震設計に関する資料」及び「既設橋梁の耐震補強工法事例集」を参考に、「道路橋示方書・同解説Ⅴ耐震設計編」に基づき、RC橋脚の補強設計を行うソフトです。既設橋脚の損傷判定及び補強後の損傷断面、曲げ耐力、せん断耐力、変形性能の照査が行えます。

機能および制限

補強設計における留意事項

「既設道路橋の耐震補強に関する参考資料」に準じ、下記の前提条件に基づいた計算を行います。

- 固有周期の算定法

固有周期の算定にあたっては、原則として基礎地盤の変形の影響を考慮するものと規定しているが、既設橋脚については基礎地盤の変形を算出する為に必要な諸定数が確認できない場合は、基礎地盤の変形を無視して固有周期を算定してもよい。

ただし、壁式橋脚の橋軸直角方向や橋脚高さの低い橋脚では、基礎の影響を無視すると短周期となり設計水平震度のピーク値より小さくなります。

この場合は、固有周期によらず一律に設計水平震度のピーク値を用いて補強設計を行う。

- 塑性ヒンジ長の取り扱い

終局変位を求める為の塑性ヒンジ長Lpは、道路橋示方書Ⅴ耐震設計編により算出される値に補正係数CLp=0.8を乗じる。

既設橋脚を補強した場合、新設橋脚の場合と比較して塑性ヒンジ長が短くなることが実験により確認されています。

- 横拘束筋の取り扱い

既設橋脚でフックで定着されていない場合は、コンクリートの終局ひずみは、タイプⅠならびにタイプⅡの地震動に対しても最大ひずみεccを用いる。

ただし、既設橋脚が鋼板や鉄筋コンクリートで巻立てれば、補強橋脚の横拘束鉄筋として、既設断面内の帯鉄筋を考慮しています。

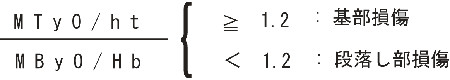

- 段落部の損傷判定

段落部の損傷判定を下式により判定してます。

既設・補強設計の共通機能

- 対応できる柱形状は矩形・円形・小判形です。

- 偏心モーメントを考慮した照査が行えます。

- 高さ方向の分割指定は10~80分割を指定できます。

- 断面方向の分割指定は50~200分割を指定できます。

既設照査

- 既設橋脚の照査が行えます。

- 段落部の損傷判定照査ができます。

- 基礎の減衰効果を評価できます。

- 下記の基礎形式が対応できます。

・直接基礎 ・ケーソン基礎 ・杭基礎 ・任意入力 - ディープビーム効果を考慮できます。

補正係数Cdc、Cdsの自動計算及び任意入力ができます。 - 破壊形態の判定時のせん断耐力の照査位置を選択できます。

- 塑性ヒンジ長、及び応力ひずみの算出方法として、「平成24年道示」「平成14年道示」で選ぶことが出来ます。

「平成14年道示」選択時は圧縮ひずみεcclを【εcc+0.2・εcc/Edes(平成14年道示)】

または【εcc+0.5・εcc/Edes(平成24年道示)】から選択できます。

この機能は、補強断面について「塑性ヒンジ長」「許容引張応力ひずみ」の対応が明確でない為に装備した機能です。 - 設計水平震度の下限値の有無を選択できます。

- 地震動のタイプ別に固有周期の入力ができます。

- 躯体重量に沓座拡幅、落橋防止壁の重量及び偏心量を見込めます。

- 下部工負担重量が地震動のタイプ別に入力できます。

- 帯鉄筋の入力を単独入力にしました。

- 鉄筋配置は3段まで入力可能です。画面に配筋状態を即座に表示します。プレビュー画面もご用意しました。

- 横拘束効果の有無を選択できます。

- 考慮する場合

- 既設照査時のみ「最大圧縮応力度:εcc」か「限界圧縮ひずみ:εccl、εcu」の選択が出来ます。

- タイプに関係なくタイプⅠ、Ⅱ共通です。

- 補強時は無条件で「εccl、εcu」を使用します。

- 考慮しない場合(下記により選択します)

- タイプに関係なくρs=0として計算します。

- コンクリート橋編のコンクリート応力ひずみにより計算します。

- 考慮する場合

- 塑性ヒンジ、及び許容引張ひずみ

平成24年道示を選択した場合に入力が必要です。 - 交番作用に補正係数Ccが選択できます。

・塑性ヒンジ直区間のみ考慮

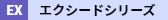

・全区間考慮 - 断面変化位置を図を表示します。

補強工法

以下の工法に対応しています。

- 曲げ耐力制御式鋼板巻立て工法(定着)

- 鋼板併用RC巻立て工法(定着・非定着)

- RC巻立て工法(定着・非定着)

- 鋼板巻立て工法(非定着)

- 躯体補強

- 段落し部の補強

- 連続繊維巻立て工法(非定着)

- じん性補強

- 段落し部の補強

補強工法全般における機能

- 基礎の減衰効果を評価できます。

下記の基礎形式が対応できます。

・直接基礎 ・ケーソン基礎 ・杭基礎 ・任意入力 - ディープビーム効果を考慮できます。

補正係数Cdc、Cdsの自動計算及び任意入力ができます。 - 破壊形態の判定時のせん断耐力の照査位置を選択できます。

- 補強後の地震動のタイプ別に固有周期の入力ができます。

- 補強後の上部工負担重量が地震動のタイプ別に入力できます。

又、上部工反力も補強後の反力が入力できます。 - 設計水平震度の下限値の有無を選択できます。

- PC貫通筋による補強範囲を入力できます。

- 塑性ヒンジ、及び許容引張ひずみ

平成24年道示を選択した場合に入力が必要となります。

曲げ耐力制御式鋼板巻立て工法

- 有効高を考慮する鉄筋を選択できます。

既設鉄筋又は既設鉄筋+アンカー鉄筋 - 補強鋼板の必要板厚の照査を行います。

- 拘束効果

- H型鋼により拘束する場合(矩形)は、体積比Ρs=0.018の上限値を使用し、H型鋼の降伏点を用いる。

- H型鋼を使用しない場合(円形)は、鋼板の断面積を考慮して体積比を求め、鋼板の降伏点を用いる。

- 終局ひずみ

- 定着時に措いては、「既設橋脚躯体断面の最外縁位置」で終局ひずみを定義します。

- 非定着時に措いては、「既設橋脚躯体断面の最外縁位置」又は「既設鉄筋の最外縁の圧縮鉄筋位置」で定義するように、選択にしております。

- 許容引張ひずみεst位置も合わせて選択にしています。

- 画面にアンカー配置図を即座に表示します。

- 段落部の初降伏モーメントMTyoを表書きにして出力改善しました。

MTyoは既設橋脚の段落し後の鉄筋と鋼板を考慮します。

但し、非定着時は鋼板の考慮の有無は選択です。 - 交番作用による補正係数Ccを選択できます。

- 基部補強部のみ考慮

- 塑性ヒンジ直区間のみ考慮

- 全区間考慮

- 塑性ヒンジ、及び許容引張ひずみ

平成24年道示を選択した場合に入力が必要です。補強断面に関する入力をして下さい。但し、ユーザ判断でお願いします。 - 補強図を表示します。

鋼板併用RC巻立て工法

- 有効高を考慮する鉄筋を選択できます。

既設鉄筋又は既設鉄筋+巻立て鉄筋 - 拘束効果

- 既設橋脚の横拘束筋に加え、鉄筋コンクリート巻立て部に配置する帯鉄筋、橋脚基部に巻立る鋼板を考慮します。

又、PC中間貫通筋を考慮する。但し、PC中間貫通筋の降伏点は2/3に低減し、鋼板と帯鉄筋の換算断面とPC貫通筋の換算断面積の小さい方を拘束断面積のAHとします。

- 既設橋脚の横拘束筋に加え、鉄筋コンクリート巻立て部に配置する帯鉄筋、橋脚基部に巻立る鋼板を考慮します。

- 終局ひずみ

- 定着時に措いては、「鉄筋コンクリート巻立て断面の最外縁位置」で終局ひずみを定義します。

- 非定着時に措いては、「鉄筋コンクリート巻立て断面の最外縁位置」又は「既設鉄筋の最外縁の圧縮鉄筋位置」で定義するように、選択にしております。

- 許容引張ひずみεst位置も合わせて選択にしています。

- 矩形の場合コンクリートの巻立て厚を軸・直で変化できます。

- 画面に補強鉄筋、定着鉄筋配置図を即座に表示します。

- 段落部の初降伏モーメントMTy0を表書きにして出力改善しました。

MTy0は既設橋脚の段落し後の鉄筋とRC巻立て部の鉄筋を考慮します。

鋼板は無視します。 - 交番作用による補正係数Ccを選択できます。

- 基部補強部のみ考慮

- 塑性ヒンジ直区間のみ考慮

- 全区間考慮

- 塑性ヒンジ、及び許容引張ひずみ

平成24年道示を選択した場合に入力が必要です。補強断面に関する入力をして下さい。

但し、ユーザ判断でお願いします。

- 補強図を表示します。

RC巻立て工法

- 有効高を考慮する鉄筋を選択できます。

既設鉄筋又は既設鉄筋+巻立て鉄筋 - 拘束効果

- 既設橋脚の横拘束筋に加え、鉄筋コンクリート巻立て部に配置する帯鉄筋を考慮します。

又、PC中間貫通筋を考慮する。但し、PC中間貫通筋の降伏点は2/3に低減し、鋼板と帯鉄筋の換算断面とPC貫通筋の換算断面積の小さい方を拘束断面積のAHとします。

- 既設橋脚の横拘束筋に加え、鉄筋コンクリート巻立て部に配置する帯鉄筋を考慮します。

- 終局ひずみ

- 定着時に措いては、「鉄筋コンクリート巻立て断面の最外縁圧縮鉄筋位置」で終局ひずみを定義します。

- 非定着時に措いては、「鉄筋コンクリート巻立て断面の最外縁圧縮鉄筋位置」又は「既設鉄筋の最外縁の圧縮鉄筋位置」で定義するように、選択にしております。

- 許容引張ひずみεst位置も合わせて選択にしています。

- 矩形の場合コンクリートの巻立て厚を軸・直で変化できます。又一方向の巻立ても可能です。

- 画面に補強鉄筋、定着鉄筋配置図を即座に表示します。

- 段落部の初降伏モーメントMTy0を表書きにして出力改善しました。

MTy0は既設橋脚の段落し後の鉄筋とRC巻立て部の鉄筋を考慮します。 - 交番作用による補正係数Ccを選択できます。

- 基部補強部のみ考慮

- 塑性ヒンジ直区間のみ考慮

- 全区間考慮

- 塑性ヒンジ、及び許容引張ひずみ

平成24年道示を選択した場合に入力が必要です。補強断面に関する入力をして下さい。但し、ユーザ判断でお願いします。

- 補強図を表示します。

鋼板巻立て工法(非定着)

- 躯体補強と段落部補強を選択できます。

- 拘束効果

- 躯体補強の場合、既設橋脚の横拘束筋に加え、鋼板の断面積を考慮する。(鋼板の降伏点を使用する。)

- PC中間貫通筋を考慮する場合は、PC中間貫通筋の降伏点は2/3に低減し、鋼板と帯鉄筋の換算断面とPC貫通筋の換算断面積の小さい方を拘束断面積のAHとします。

- 段落部補強の場合、鋼板の拘束効果の有無の選択ができます。

- 終局ひずみ

- 「既設橋脚躯体断面の最外縁位置」又は「既設鉄筋の最外縁の圧縮鉄筋位置」で定義するように、選択にしております。

但し、基礎の減衰効果を再計算行わない段落部の補強については終局ひずみの選択はありません。

しかし、横拘束効果を考慮する場合は同様に選択できます。

また、許容引張ひずみεst位置も合わせて選択にしています。

- 「既設橋脚躯体断面の最外縁位置」又は「既設鉄筋の最外縁の圧縮鉄筋位置」で定義するように、選択にしております。

- 段落部の初降伏モーメントMTy0を表書きにして出力改善しました。

MTy0は既設橋脚の段落し後の鉄筋と鋼板を考慮します。但し、鋼板については選択にしています。 - 躯体補強時は、交番作用による補正係数Ccを選択できます。

じん性補強時のみ考慮できます。- 基部補強部のみ考慮

- 塑性ヒンジ直区間のみ考慮

- 全区間考慮

- 塑性ヒンジ、及び許容引張ひずみ

平成24年道示を選択した場合に入力が必要です。補強断面に関する入力をして下さい。但し、ユーザ判断でお願いします。

- 補強図を表示します。

連続繊維巻立て工法(非定着)

- じん性補強と段落部補強を選択できます。

- 炭素繊維シートとアラミド繊維シートの選択ができます。

- 段落部補強の場合、補強必要繊維シート枚数及び補強範囲を計算できます。

不足モーメントの算出が選択できます。(1.2MBy0 または1.2MBy0、Muの大きい方) - 拘束効果

- じん性補強時の場合、既設橋脚の横拘束筋に加え、繊維シートの断面積を考慮します。

又、PC中間貫通筋を考慮する場合は、PC中間貫通筋の降伏点は2/3に低減し、鋼板と帯鉄筋の換算断面とPC貫通筋の換算断面積の小さい方を拘束断面積のAHとします。 - 段落部補強時の場合、選択によりPC貫通筋を考慮することで横拘束効果を考慮します。

- じん性補強時の場合、既設橋脚の横拘束筋に加え、繊維シートの断面積を考慮します。

- 終局ひずみ

- じん性補強時又は、段落部補強で横拘束効果を考慮する場合は、「既設橋脚躯体断面の最外縁位置」で定義します。

- 段落部補強時(一般に横拘束は考慮しない)は、「既設鉄筋の最外縁の圧縮鉄筋位置」で定義します。

- じん性補強の場合、繊維シートがせん断耐力に影響の有無を選択できます。

- 段落部の初降伏モーメントMTy0を表書きにして出力改善しました。

MTy0は既設橋脚の段落し後の鉄筋とたて方向の繊維シートを考慮します。 - じん性補強時は、交番作用による補正係数Ccを選択できます。

- 基部補強部のみ考慮

- 基部補強部のみ考慮

- 全区間考慮

- 塑性ヒンジ、及び許容引張ひずみ

平成24年道示を選択した場合に入力が必要です。補強断面に関する入力をして下さい。但し、ユーザ判断でお願いします。

- 補強図を表示します。

落橋防止

- 沓座拡幅現状調査

必要沓座幅を計算して、既設橋脚が満足しているか照査を行います。 - 沓座拡幅

RCによる拡幅と鋼製ブラケットによる拡幅ができます。

- 落橋防止壁

- 落橋防止壁と横変位拘束壁の設計ができます。

- 落橋防止壁と横変位拘束壁の設計は選択により耐力照査と許容応力度照査が行えます。

- 落橋防止構造の設計地震力として下部構造の水平耐力を計算することができます。